如何抑制蓝藻的生长?

水体富营养化是近年来我国部分水体面临的关键水质问题,大量繁殖的藻类能够合成和释放生物活性化合物和藻毒素等不同类别的次级代谢产物,对饮用水水质安全和水环境质量产生负面影响。此外,在全球气候变暖的影响下,浮游藻类将HCO3-、CO3-等高效无机碳转化为藻类生物量,蓝藻产生的有机碳进一步矿化为CH4和CO2。在富营养化成为普遍的环境问题大背景下,控制藻类的过度繁殖成为人们关注的热点环境问题之一。

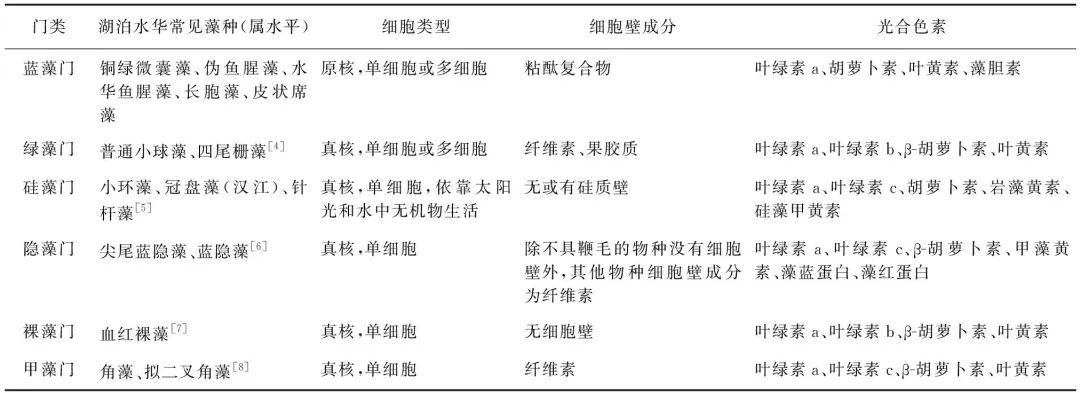

目前发现的导致湖泊水华的主要藻种包括蓝藻、绿藻、硅藻、隐藻、裸藻、甲藻等(其所包含的具体种属及其生理特性如表1所示),我国富营养化严重的淡水湖泊中优势藻类为微囊藻属和鱼腥藻属(蓝藻门),且存在季节性的藻种更替现象。过高含量的藻类细胞对水体的使用价值产生较明显的负面影响,需要进行适当的处理。结合实际处理需求,多种处理方法被用于水中藻类的去除和控制,比较典型的方法包括物理处理法(如超声波、紫外线照射)、化学方法(如强化混凝和絮凝、化学除藻剂)和生物控制法(如水生植物、溶藻细菌、真菌和原生动物)等。上述方法在实际应用中取得了较明显的去除效果,但也存在实用性、抑藻效果等方面的问题:超声控藻方法简单,但若参数不合理,将对浮游动物捕食者造成损伤,声强过高对生物造成不可逆的触变效应;紫外处理具有低成本、无污染的优点,但会导致后端藻细胞在可见光下“复活”;混凝剂及人工合成药剂的投加虽然成本低廉、能应对紧急水华,但会对水处理造成二次污染,且对生态系统造成严重副作用;微生物抑藻过程中微生物具有极大的不稳定性,且受水力等自然因素影响较大。植物化感物质易发生光降解和氧化反应,但因其具有环境友好的特性,可以通过固定化或联用手段予以改进。

常见水华藻类及其生理特性

化感作用一词最早是在1937年由Hans Molisch出版的一本描述植物之间相互影响的书中提出。从旧有角度看,化感作用可以被定义为植物之间由次生代谢物介导的负相互作用。1996年,国际化感作用学会定义的概念中考虑了更为复杂的相互作用,包括由次级代谢物介导的植物群体或微生物间的负、正相互作用,这些次生代谢物被称为化感物质。植物向环境释放化感物质的主要途径是从植物叶、根、枝中渗出,对于细菌、藻类、真菌等微生物而言,扩散是最常见的释放机制。自然水生生态系统中藻类和大型植物之间存在着明显的拮抗关系,一般认为是植物对营养物质和光照的竞争抑制了藻类的生长。1949年Hasler和Jones报道了水生植物的存在会导致湖泊浮游植物密度的降低;Nakai等提取并鉴定了穗状狐尾藻分泌的化感物质,纯化出焦性没食子酸(PA)、没食子酸(GA)、(+)-儿茶素(CATECH)和鞣花酸(EA),并发现PA和GA比CATECH和EA对铜绿微囊藻具有更强的抑制作用;近期研究结果表明,芦苇分泌的2-甲基乙酰乙酸乙酯(EMA)、菖蒲分泌的木犀草素等黄酮类化合物、大麦秸秆分泌的Salcolin A和Salcolin B、狐尾草和水兰类植物释放的2-乙基-3-甲基马来酰亚胺等化感物质均可以较好地抑制藻类过度生长。

利用化感物质抑制藻类过度繁殖与生长具有绿色、环保的特点,近年来备受关注。本文针对化感物质对水华藻种的抑制作用,在总结化感物质抑藻研究现状基础上,重点阐明化感物质的典型种类、作用效能及机理,结合实际藻类控制需求,分析了化感物质除藻现有研究存在的不足,并对后续研究趋势进行了展望。

上一条: 为什么要进行河道垃圾清理?

下一条: 水中油污打捞有妙招!!